INTERVIEW学生インタビュー

インテンシブ教育が導入されたら、

挑戦してみたい?

学際教育ルーブリックの

トライアルを試した4年生。

2年生からは鋭い指摘も。

鈴木先生

4年生のおふたりには、学際教育ルーブリックを試していただいたと思います。いかがでしたか?

柳田さん

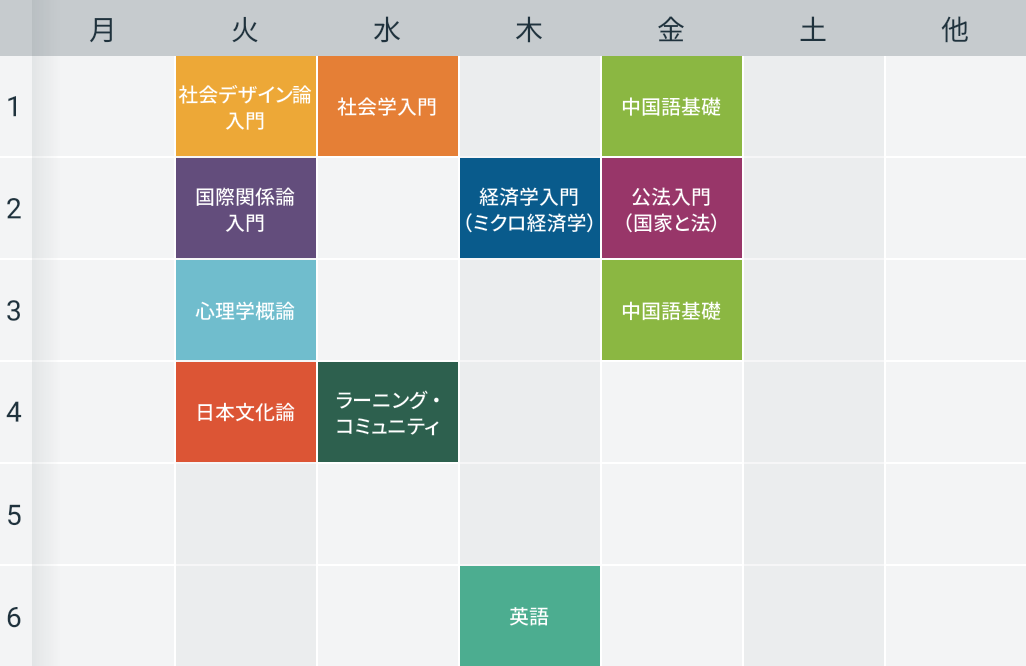

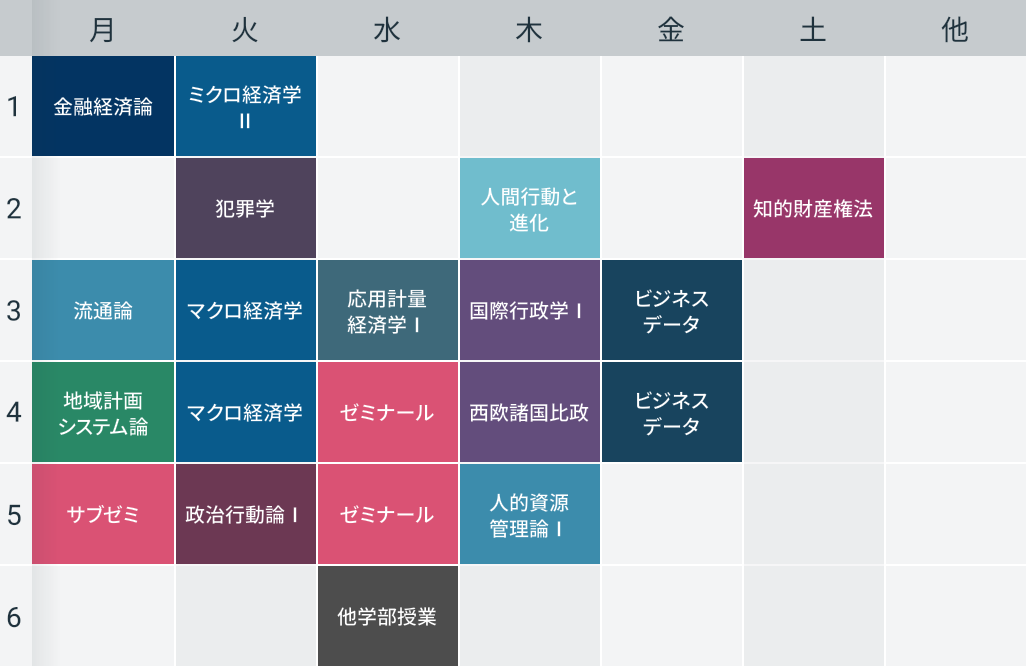

私は学際教育ルーブリックの制作段階から関わっています。インタビューを受けて、自分の学び方、履修計画の立て方、そして学問分野に対する興味の移り変わりについてお話ししました。学びに関して、私は自力で道を切り拓いてきたタイプなんですが、それも先輩がどのように学習戦略を立ててきたのか、全く情報がなかったからなんです。だから、学際教育ルーブリックという形で学修の方向性を打ち出してもらえるのはうらやましいです。

鷹居さん

学際教育ルーブリックのトライアルは、簡単に入力することができました。僕は大学院進学を希望しており、勉強に意欲があるのできちんと回答できたと思うのですが……そうでない学生は適当に回答してしまう危険性があると思います。

鈴木先生

柳田さん、鷹居さんは自分の学びを振り返ることができたのですね。2年生のおふたりは話を聞いてどう感じましたか?

江口さん

学際教育ルーブリックは、期末にまとめて実施するのではなく、こまめにチェックする必要があると感じました。そうすることで、今の自分のレベルがどの程度で何ができていないかを把握でき、自己評価の精度が上がって、最終的な学修成果も最大化されると思います。

森戸さん

僕も江口さんに賛成です。自己評価のタイミングを頻繁にすることで、自分が社会科学部で学んでいる意味を再確認しやすいと思います。一方で、全員が全員積極的に取り組むとは思えないので、何らかのインセンティブが必要じゃないでしょうか。

鈴木先生

学生には日々学際教育ルーブリックで学修成果をチェックしてもらい、学生のモチベーションを維持するためにもインセンティブとして教員のフィードバックが必要というわけですね。学生の皆さんにはうまく活用していただきたいと思っています。

ソーシャルイノベーション・

アクセラレートプログラムに

期待すること

江口さん

今回のプログラムが導入されることで、社会科学部の学際性が失わなければいいな、と思います。なぜなら、学びの軌道修正が比較的容易にできることが社会科学部の魅力だからです。また、ソーシャルイノベーション・ラボを活用して、課外活動に参加する体験はとても重要だと感じました。

森戸さん

分野横断的に考えられる視点を持つことで、学生でも社会で活躍できる存在であることを示して、かつ社会人になってからもこのプログラムで培った経験を活かせることができるようになるといいと思います。それによって、社会科学部がもっともっとポジティブなイメージに包まれてほしいです。

柳田さん

やりたいことをやりたいようにやれる選択肢が増えるのがすばらしいと思います。今勉強をものすごく頑張っている子が、課外活動にもたくさん参加できる機会が増えることに一番期待しています。

鷹居さん

やっぱり卒業する前に後悔したくないと思うんですよね。僕のゼミは卒業論文が不要なのですが、卒論というアカデミックな成果を出さずに卒業したことに後悔しているOB・OGもいるんです。プログラムを通して、そういった人が後悔せずに済むような体制になればいいと思います。

鈴木先生

みなさん、ありがとうございました。サポート体制の不足については、「学びのエコシステム」を構築することで解消できるでしょう。短期集中で関心のあるイシューについて学び、さらには上級生や卒業生といったメンターの存在を通して活躍の場を見つけて自分の夢に近づける……それを実現できるのがこのプログラムだと思います。みなさんのような強力なソーシャルイノベーターをひとりでも多く生み出すべく、本プログラムを運営していきます。

森戸さん

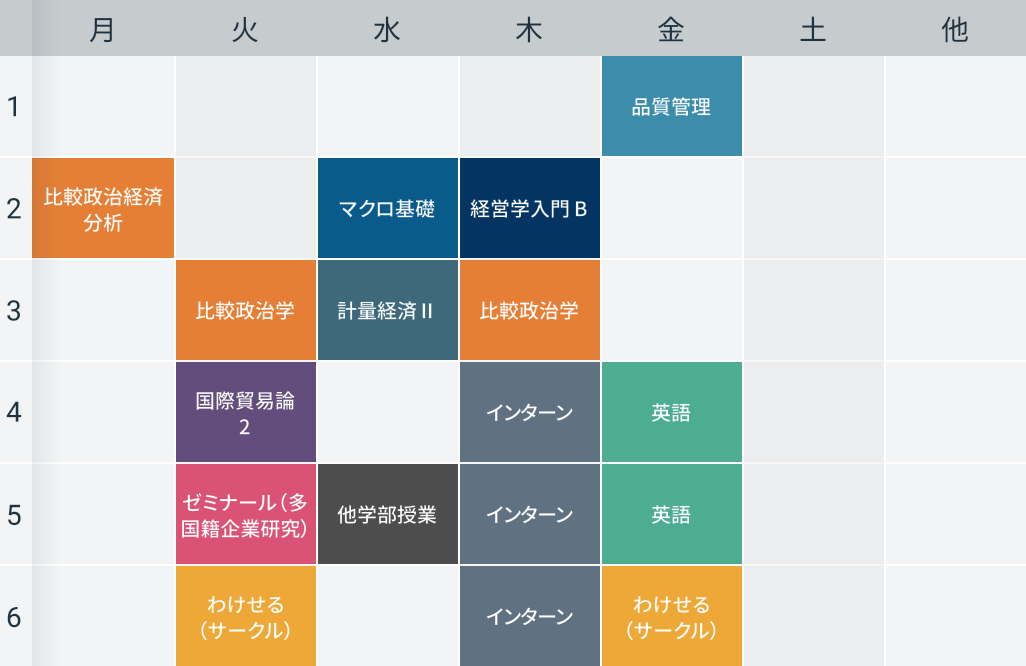

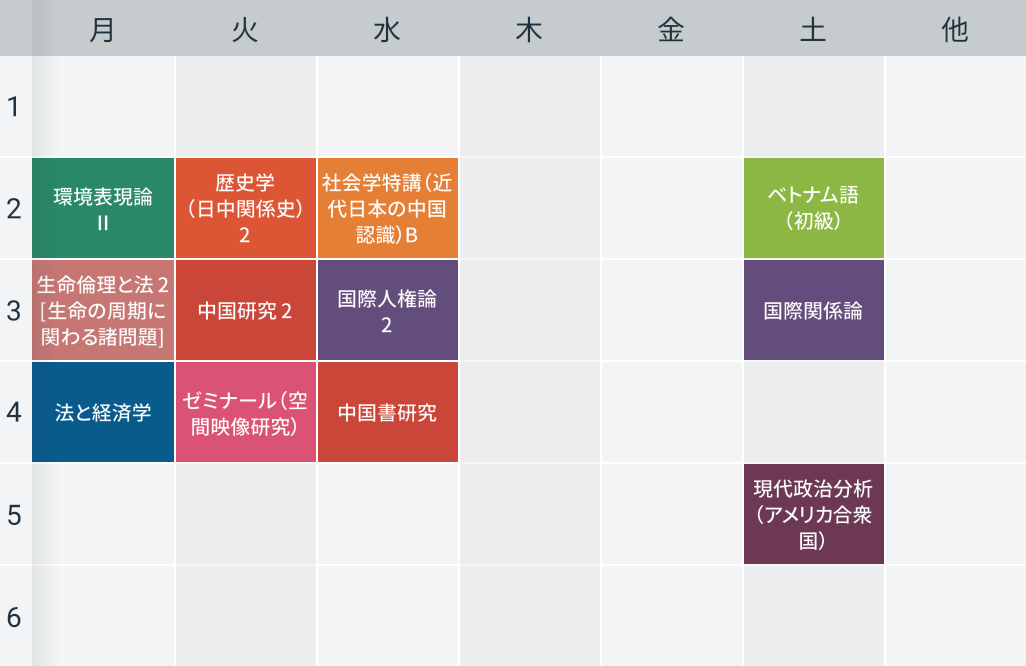

僕は挑戦してみたいです。1年生の春学期は、はじめての履修登録でわくわくする時だと思います。ただ、期末前にゴールデンウィークが挟まるので、中だるみする学生も出てきてしまうのが現実です。そこでインテンシブ教育があると、緊張感を持ちつつ集中して勉強できると思いました。また、臨床の場として用意されているソーシャルイノベーション・ラボもとても魅力的でした。現役学生だけでなく、受験生にもアピールできる材料だと感じます。

江口さん

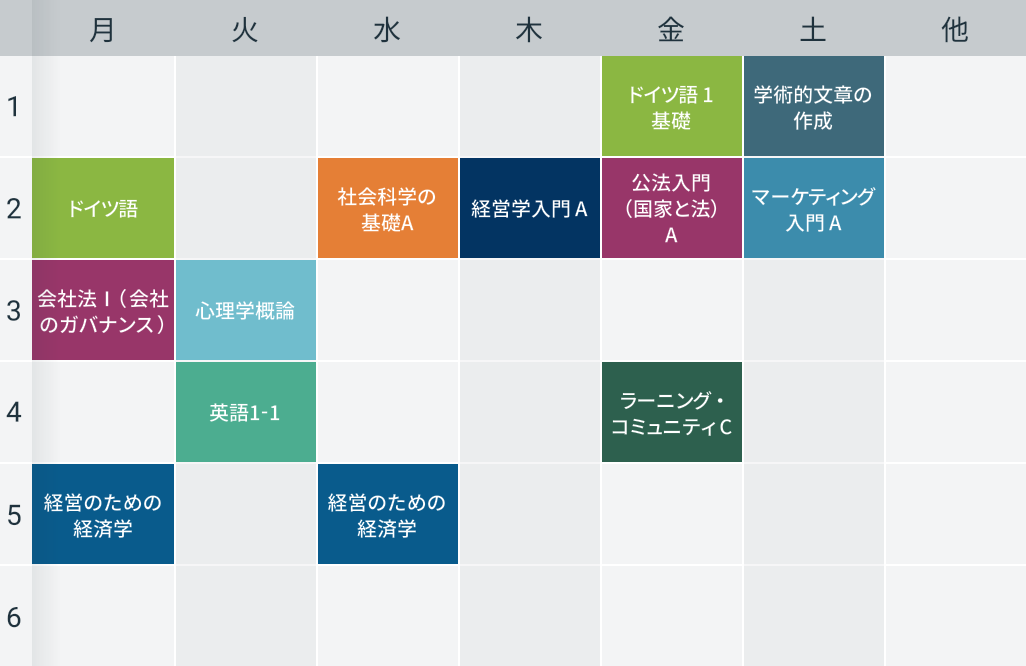

私はすこし不安です。インテンシブ教育が導入されることで、より一層、学生の主体性が求められるように感じるからです。その結果、自由を取り違えられる可能性があるんじゃないでしょうか? 課外活動に力を入れることができると同時に、ある意味なまけられるというか。ただ、挑戦してみたい気持ちもあるので、大学生活に慣れていない1年生の間は現状のカリキュラムのまま、2年生からインテンシブ教育を導入してもいいんじゃないでしょうか。

鈴木先生

江口さんは重要な問題提起をしてくださいました。だからこそ、学習戦略を立てることが重要になるんです。それと同時に、メンターや社会連携コーディネーターといったサポート体制が必要になってきます。「自分で考えなさい」と突き放すのではなく、さまざまなサポートがあることを説明していく必要がありますね。鷹居さんは留学経験がありますよね。プログラムの話を聞いてどう思いました?

鷹居さん

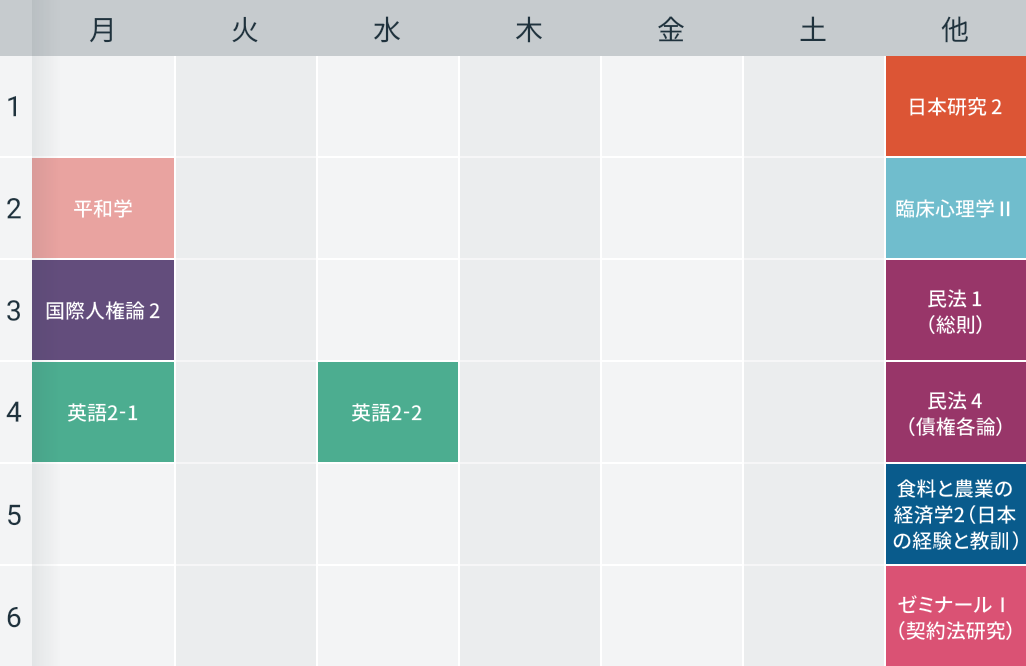

僕は突然中国に行こうと思い立って、1年間休学しました。でも、たとえば夏クォーターだけ短期で留学するとか、そういうのも全然アリじゃないでしょうか。むしろ期間が短い方が勇気も出やすいと思いますし。また、メンターについてですが、OB・OGや先輩からのアドバイスって、時に先生のものより説得力が強い時もあると思うんです。そのため、メンタリングチームというサポート体制はすばらしいと感じます。

鈴木先生

確かに、1年留学するとなるとハードルが高いですが、クォーター単位であれば留学後にすぐ復学できますし、留学で興味・関心の高まったイシューを集中して履修できますよね。フィールドワーク、インターンシップは3、4年生になると参加機会も増えますが、柳田さんは長期のインターンシップに参加されていたんですよね。

柳田さん

1年間参加していました。インターンシップ自体はうまくいったんですが、私は過去に一度、海外のサマースクールを断念した経験があって。7月末まで十何単位分の試験が食い込んでしまい、うまく折り合いがつけられずキャンセルしてしまいました。

鈴木先生

インテンシブ教育では、短期集中型の履修計画を組み立てることで、サマースクールやインターンシップといった課外活動にも参加しやすくなるでしょう。