INTERVIEW学生インタビュー

令和3年度「知識集約型社会を支える人材育成事業」(メニューⅢ.インテンシブ教育プログラム)に採択された「ソーシャルイノベーション・アクセラレートプログラム」の始動を記念して、今回は4名の学生に座談会形式でのインタビューを行いました。社学における、過去、現在、そして未来の学びについて話し合い、本プログラム導入後の社学像を探りました。

参加学生

-

柳田 はづき さん

YANAGIDA Hazuki

2018年早稲田大学社会科学部に入学。学生時代に一番力を入れたことは「勉強」。統計やデータ分析に興味があり、「統計データ分析コンペティション」(総務省統計局、2019年度)では政治経済学部、商学部の学生とともに特別賞を受賞。また勉強と並行して『ケルト音楽同好会』(わせける)に所属し、演奏活動にも注力。

-

鷹居 知樹 さん

TAKAI Tomoki

2017年早稲田大学社会科学部に入学。『早大バーベルクラブ』でトレーニングに励む日々を送っていたが挫折し、失意のどん底で中国に出会い魅了され猛勉強。中国留学後、第20回「漢語橋」世界大学生大会中国語コンテスト(全日本)決勝大会で優勝、世界大会にも出場し三等賞及び最優秀口才賞を受賞。

-

森戸 祐太郎 さん

MORITO Yutaro

2020年早稲田大学社会科学部に入学。早稲田大学を志望する受験生や新入生を学生目線でサポートする大学公認プロジェクト『こうはいナビ』のメンバー。現在は主に受験生向けのイベント企画を担当。

-

江口 夏織 さん

EGUCHI Kaori

2020年早稲田大学社会科学部に入学。『こうはいナビ』のスタッフで、学生責任者を務める。「早稲田に入ったからには、早稲田に染まろう」と考え、W space 19-2(WASEDA 共創館)の学生スタッフや、Support Anywhereの学生アンバサダーとしても活動。

ファシリテーター

-

鈴木 規子 先生

SUZUKI Noriko

早稲田大学社会科学総合学術院教授。専門は政治社会学、フランス・EU研究。社会科学総合学術院の学生担当教務主任として、履修相談や学生生活の悩み事など、日々学生の相談に応じている。

社学における過去、

現在の学びについて――

どのように時間割を組み立てたか?

鈴木先生

みなさんが社会科学部に入学して卒業するまで、どういった軸を持って履修計画を組み立てたのか教えてください。

江口さん

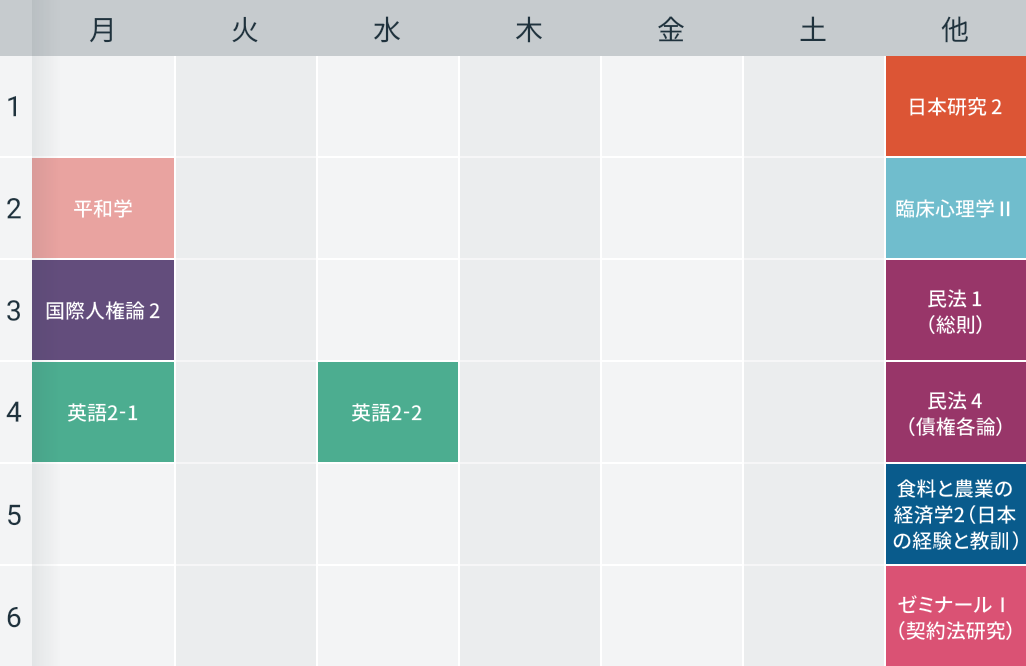

1~2年生の時は幅広く学んで、自分の興味のある分野を探そうと思いました。同時に専門性も高めたかったので、自分に合っていると感じた分野については、関連する科目も履修するようにしています。また、私は法律分野に興味があるので、契約法のゼミに所属しています。

森戸さん

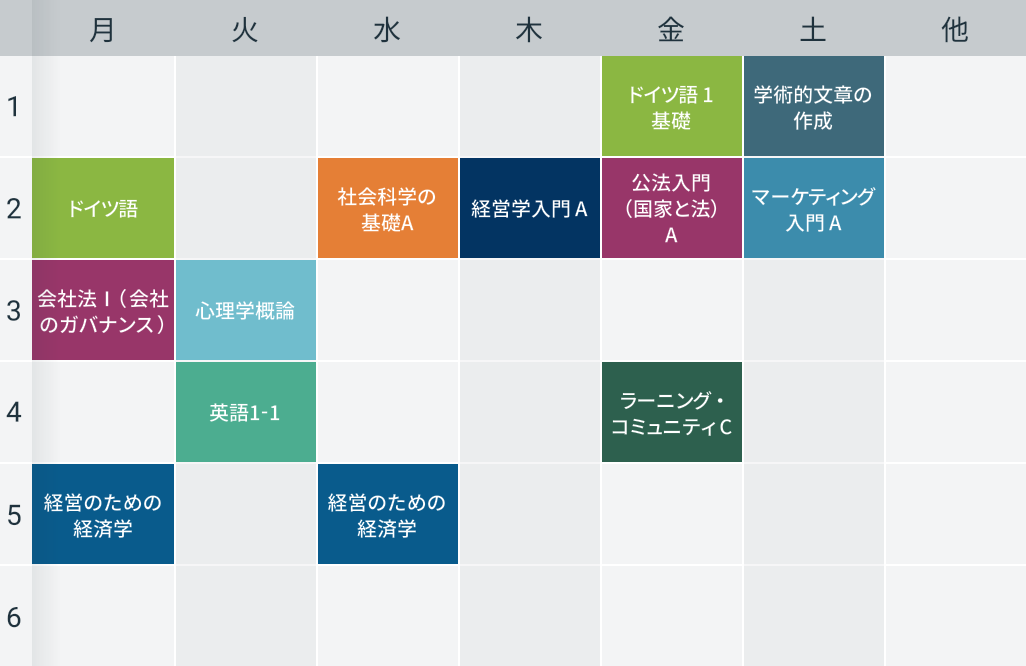

僕はもともと商学部と社会科学部の両方から合格を頂きましたが、4年間を通してより幅広く学べそうな社会科学部に入学しました。2年生の秋学期は現代社会学研究のゼミナールに所属しましたが、3年生の春からは別のゼミに移る予定です。興味のあった商学分野の科目も履修しつつ、汎用性のある知識を持った人間になるべく、今の時間割を組んでいます。

鈴木先生

社会科学部の掲げる学際性のいいところを活用しつつ、専門性の軸を持った時間割を組み立てているのですね。1~2年の間は必修科目も多いと思いますが、そちらはどうですか?

江口さん

1年生の時はオンライン講義がほとんどで、友達ができづらいというデメリットはありましたが、わからないところは動画で繰り返し学べたので、理解も深まったと思います。

鈴木先生

社会科学部はゼミナールに所属するかどうかも自由ですが、森戸さんはなぜゼミに所属しましたか?

森戸さん

幅広い知識を修得することが僕の第一の目標でしたが、やはり何か1つ深く探求していきたい気持ちもあったからです。

鈴木先生

森戸さんは、最初はマーケティングに関心があって、現在は社会学、そして3年生からは別のゼミに移る、というように関心が移り変わっていますね。社会科学部のカリキュラムがそれを叶えていると思います。

森戸さん

社会科学部は、学問をはじめるきっかけを与えてくれる学部だと感じています。

鈴木先生

4年生のおふたりはどうですか。

柳田さん

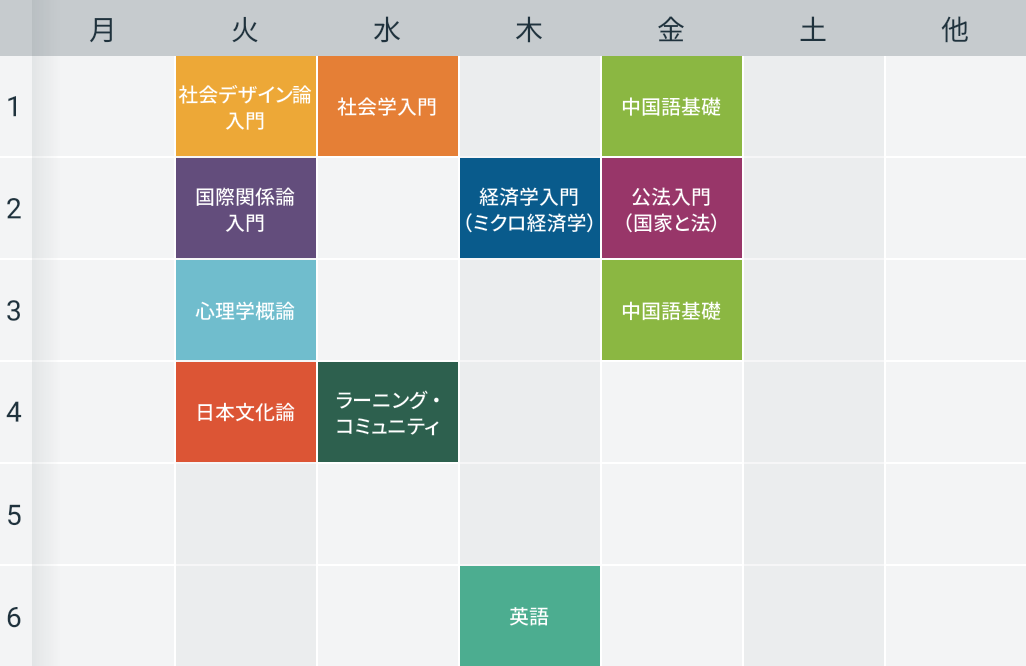

私は新入生の時点で、4年間のおおよその方向性は決めていました。具体的には、アカデミックカテゴリー(特定テーマ研究)を修了すること、いわゆる「楽単」を履修するのではなく、自分の受けたい科目を履修することです。

柳田さん

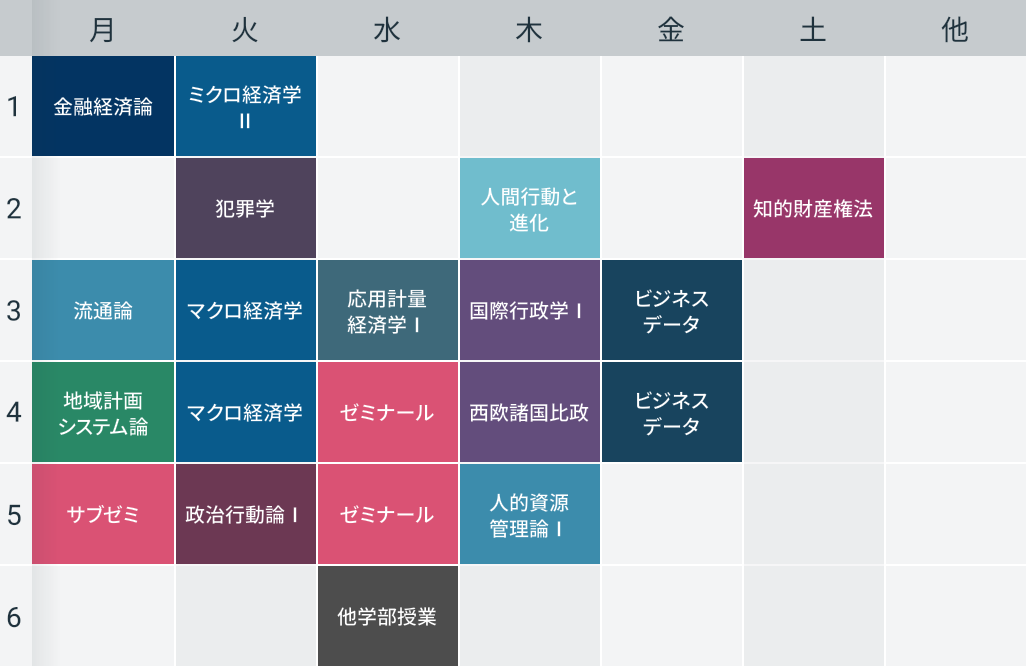

履修計画は1~2年生と3~4年生の2パートに分けました。前半は社会科学部で履修できる分野はすべて履修し、後半は前半での勉強を踏まえて、「これだ」と思った分野に専念するようにしたんです。最初は国際関係論に関心があったのですが、計量経済学が一番面白くて……3年生からはそちらに舵を切って勉強しました。ゼミにも所属していましたが、これが激動で(笑)1~2年の時は政治経済学のゼミにも自主参加して、社会科学部のゼミも1度変更しています。

鈴木先生

いろいろな科目を履修しているうちに、全く想定していなかった計量経済学に関心を持ったということですね。それができるのも社学ならでは、だと思います。

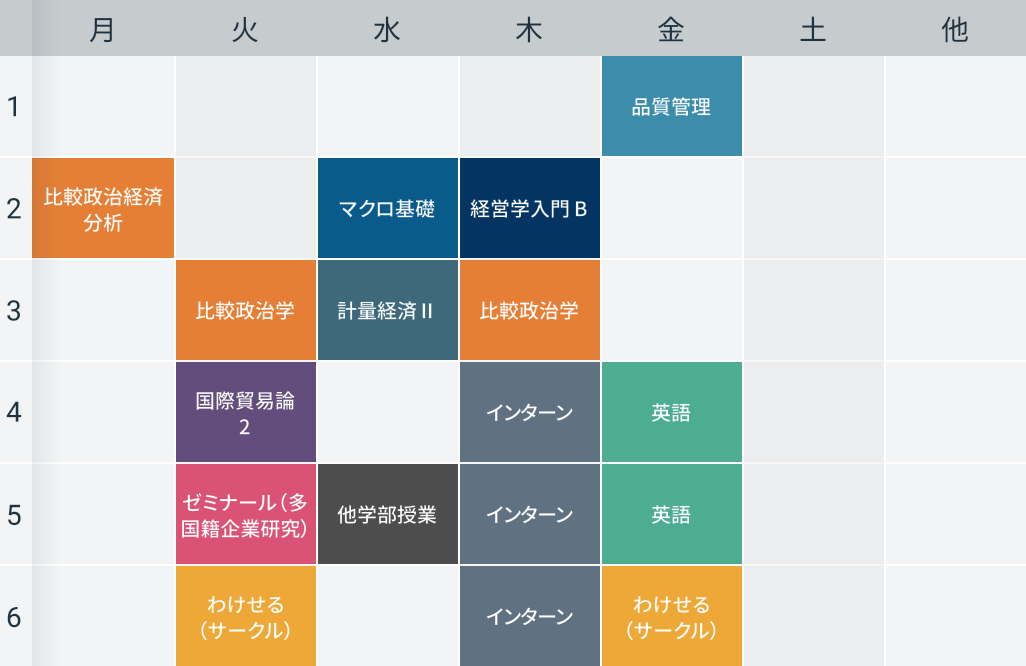

鷹居さん

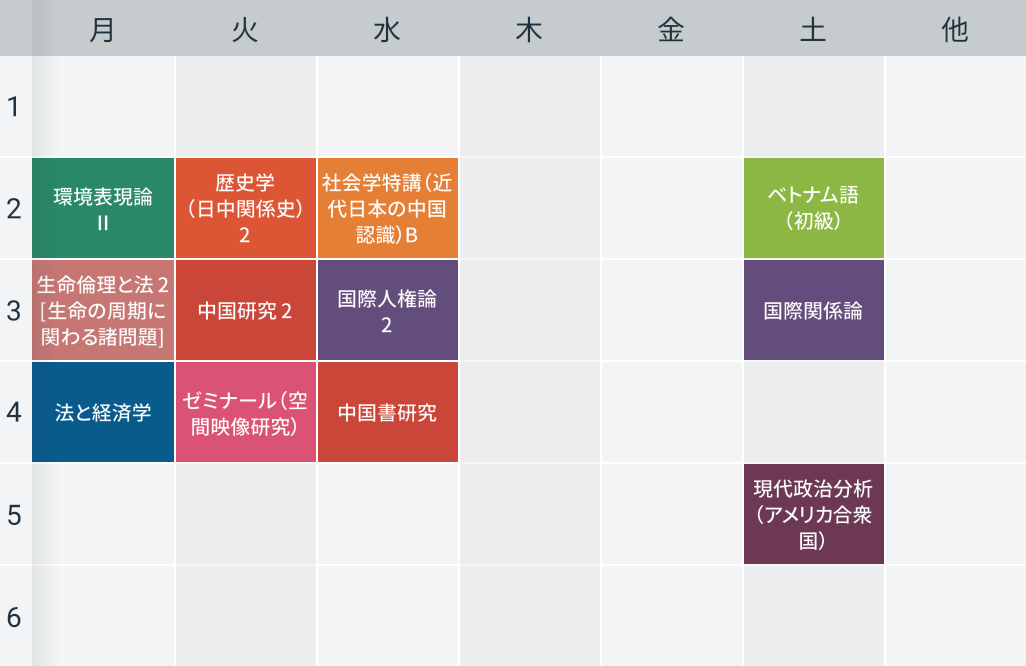

僕は1~2年の頃は深く考えずに時間割を組んでいました。変わったのは中国留学をしてからです。留学を通して中国を知り、他の国にも興味が出てきたんです。たとえば経済学分野では、中国は一帯一路構想を掲げていて、アフリカや東南アジアに経済圏を広げているよな、とか。そうすると他の国にも興味が出てくるんです。もちろん、中国関係の授業も履修しました。ゼミナールに関しては、2年生から空間映像研究のゼミに所属しています。

鈴木先生

中国と空間映像研究では、方向性がまったく違うのではないでしょうか。

鷹居さん

空間映像研究ゼミは、自分の問題意識や研究したいことを、写真や映像といった媒体で表現するゼミだと考えています。僕は卒業研究として、中国に行きたいと考えている日本人にインタビューし、ドキュメンタリー作品を制作しました。

「学び」の軌道修正が容易な社学。

でも、そこに落とし穴が?

鈴木先生

みなさんが社会科学部の学際性を活かしつつ、自分の関心を突き詰めて履修計画を立てていることがよくわかりました。実際、社会科学部のカリキュラムはどうでしたか? 良い点をお話ししてくださいましたが、逆にここはちょっと、というのがあれば。

柳田さん

私は3年生になってから計量経済学と統計学を勉強しようと決めたのですが、学ぶ環境としては政治経済学部の方が優れているな、と言わざるを得ないというか……。学際性がある一方で、専門性を深めようとした時に、勉強の仕方や、どういった積み重ねをしていけばいいのかという情報があまりなく、学部のサポートが薄いと感じました。また、周囲にはそのときどきの興味・関心で授業を履修する学生もいました。そういった学生は、卒業が迫った今、「結局大学で何を勉強したんだろう」と言っているんです。自主的に考えろと言えばそれまでですが、学際性の落とし穴でもあると思いました。

鷹居さん

僕は社会科学部が本当にすばらしい学部だと感じています。なぜなら、学びたいと思ったことを何でも学べる環境が揃っているから。でも、そのすばらしさをアピールできていない。僕は中国語を勉強したことで良い経験をたくさんできましたが、中国語を勉強しようと思ったそもそものきっかけは、2年生の冬に行った上海旅行で、社会科学部との直接的な関係はなかったんです。あとになって調べたら、社会科学部は研修制度や留学など、中国語を勉強できる体制が整っているんです。でも、興味がないと、そういう情報にもアクセスできない。だから、学問に興味がない人も変えられるような環境が整っているといいなと思います。もうすこし遊びに近い形で学問に引き込める環境があれば、より多くの学生が社学の恩恵を受けられるんじゃないでしょうか。

鈴木先生

挑戦する学生をサポートできる体制が不十分だったり、既存のサポート体制をうまくアピールできていなかったり、いろいろな問題が見えてきました。そこを変えていかないと、社会科学部の持つさまざまな財産も宝の持ち腐れになってしまいますね。

ここで鈴木先生より「ソーシャルイノベーション・アクセラレートプログラム」の概要について10分間のレクチャーを行いました。どの学生さんも真剣に鈴木先生の話に聞き入り、後半の議論はますます過熱していきます。

鈴木先生

本日は4人の学生さんにお集まりいただきました。社会科学部が2021年度に採択された文部科学省「知識集約型社会を支える人材育成事業」ソーシャルイノベーション・アクセラレートプログラムに関連したインタビューを行いたいと思います。